Vorstellung

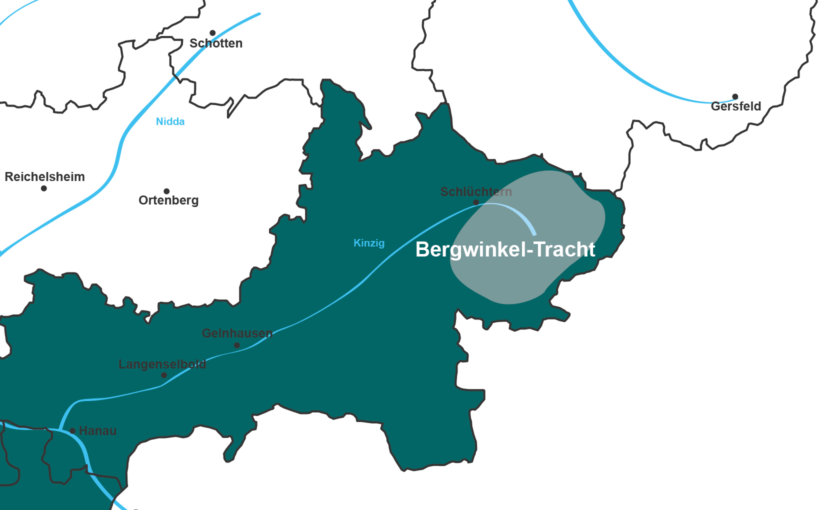

Der Bergwinkel liegt im oberen Kinzigtal, wo sich Spessart, Rhön und Vogelsberg treffen, mit den Städten Bad Soden-Salmünster, Steinau, Schlüchtern, der Gemeinde Sinntal und den drei heute zum Fuldischen gehörenden Dörfern Oberkalbach, Uttrichshausen und Heubach. Da die Tracht relativ früh abgelegt wurde, hat sich kein regionaler Name für sie herausgebildet. Erst um 1980 sprach man von der Bergwinkeltracht und für die Dörfer auf dem Landrücken, wie zum Beispiel Oberkalbach, von der Landrückentracht.

Historie

Für den Beginn der Entstehung der sogenannten Volkstrachten als weitverbreitetes Kleidungsverhalten wird von Volkskundlern die Zeit nach dem Bauernkrieg angenommen. Die Kleiderordnungen nahmen in dieser Zeit immer größere Ausmaße an. Als Gegenbewegung versuchte das aufstrebende Bürgertum aber, mit der Prunksucht des Adels mitzuhalten. Jede soziale Schicht eiferte, den Kleiderordnungen zum Trotz, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, der nächsthöheren Schicht nach.

Die unterste Schicht, in der die Trachten entstanden sind, wollte dem wohl etwas Eigenes, Kostbares entgegensetzen. Doch erst mit Abschaffung der Kleiderordnungen entfalteten sich die Trachten richtig. Auch die Tracht im Bergwinkel wandelte ich im Laufe der Zeit. Der Ausdruck „Tracht“ wurde dabei nur selten von ihren Trägerinnen benutzt. Sie bezeichneten ihre Kleidung einfach als Bäurisch, oder eben als Kleider.

Die Urform der Frauentracht im Bergwinkel dürfte den Trachten der Wetterau sehr geähnelt und dann ab 1840 eine eigene Form entwickelt haben. Nach zwei größeren Umbrüchen um 1870 und 1900 schliff sich die Tracht in den Jahren um 1920 ab. Die letzte bekannte Trachtenträgerin lebte in Wallroth und verstarb Anfang der 1970er Jahre. Sie trug noch Wollrock, Schürze, eine blusenartige Jacke, dazu aber Konfektionsschuhe, -strümpfe und -unterwäsche.

Der Umbruch in den Kleidergepflogenheiten begann mit der Industrialisierung. In ärmeren Gegenden, wie bei uns im Bergwinkel, wurde die Tracht schlichter und städtischer. Die Männer legten, meist als erste, die Tracht um 1870 ab. Die Frauen folgten ihren Männern nach und verstädtischten ihre Kleidung.

Frauentracht

Je nach Anlass tragen Frauen unterschiedliche Bergwinkel-Trachten. Im Folgenden stellen wir vier Arten vor: Die Werktagstracht, die Halb-gute Tracht, die Festtracht sowie die Trauerkleidung.

Werktagstracht

Die Werktagstracht bestand im Allgemeinen aus pflegeleichter und waschbarer Kleidung, meist Blaudrucken aus Baumwolle, Beiderwand oder abgelegten halb guten Kleidungsstücken. Zu ihr gehörten: schwarze Stümpfe mit geflochtenen Strumpfbändern, ein schmaler Knierock, ein aus Beiderwand oder Baumwolldruck gefertigter Unterrock, ein Leinenhemd, ein Leib, heute würde man Mieder dazu sagen, ein Rock, eine Schürze, ein Kittel, so nannte man bei uns früher die Werktagsjacke, Halstuch und Kopftuch. Eine regionale Besonderheit ist bei dieser Arbeitstracht nicht zu erkennen, da sie zweckmäßig und robust sein musste. Als Schuhwerk dienten Holzschuhe und im Haus die Fürbes, Dappe, Labbesocke oder auch Strohschuhe.

Im Sommer, zur Heu- und Getreideernte, gab es ein leichtes aus Leinen gefertigtes Heumacherkleid. Es war bei der Sommerhitze angenehmer zu tragen. Dazu kam ein einfaches weißes Kopftuch, in das über der Stirn Pappe oder eine Zeitung eingeschlagen wurde, so dass es eine schubenähnliche Form bekam und dem Gesicht Schatten spendete. Hinten fiel es lang über den Nacken und schützte so auch hier vor der Sonne. Das Tuch wurde entweder mit einem eingenähten Band unter dem Kinn befestigt oder einfach mit Nadeln ins Haar gesteckt und fiel dann auf allen Seiten luftig herab. Zum Heumacherkleid gehörten auch die so genannten Ströppärmel, die die Arme vor dem stechenden Heu und vor Disteln schützten. Es handelte sich um einfache grobe Leinenärmel, die über dem Ellenbogen und am Handgelenk festgebunden wurden.

Halb-gute Tracht

Als halb-gut bezeichnete man die Kleidung für Sonntage, Besorgungen über Land, die Spinnstube und für den Tanz. Sie bestand aus: blauen Wollstrümpfen, manchmal mit weiß-roten Zwickeln, einem schmalen Knierock. Weiter bestand die halb-gute Tracht aus einem Leinenunterrock, Leinenhemd, einem Leib mit Borte, einem Rock, einer guten Woll- oder Halbseidenschürze, einem Zier-Schürzenband, einem Wollmusselintuch, das entweder unifarben, bestickt oder mit Rosenmuster bedruckt sein konnte oder einem Leib-Und-Seelen-Wärmer. Das ist ein gehäkeltes oder gestricktes Tuch. Dazu kamen Handstaucher, bestickte Strumpfbänder und Schuhe aus Leder oder besticktem Stramin sowie die Kappe, das war im Bergwinkel die Bezeichnung für die Haube.

Festtracht

Als „gute“ Kleidung wurde die Festtagstracht bezeichnet, die zu allen kirchlichen und weltlichen Festen getragen wurde.

Wollte sich eine Frau gut anziehen, brauchte sie weiße Baumwollstrümpfe, einen weißen Leinenunterrock, Unterhose oder Knierock, Leinenhemd, Leib mit Borte, Mittelrock, Tanzrock, einen geglänzten Oberrock , Seidenschürze, Seidenbrusttuch, das Zippje, so nannte man ein Einlegetuch oder ein kleines Halstuch, das aus Wolle, Seide oder letztlich jeder Art Stoff bestehen konnte. Dazu kamen ein buntes Schürzenband in Jacquard-Weberei, ein weißes Taschentuch, eine Samttasche in Form eines Pompadour-Beutels, Handstaucher oder gestrickte Fingerhandschuhe, bestickte Strumpfbänder, Straminschuhe oder Lederschuhe und die Kappe.

Die wertvollste Festtracht war die Abendmahlstracht, die zu allen hohen kirchlichen Festen, die mit dem Abendmahl verbunden waren, angelegt wurde. Die Abendsmahlstracht war schwarz. Zu ihr gehörte der beste Motzen, der beste Rock und eine seidene Schürze mit Tuch.

Das Schürzenband bestand aus schwarzer oder schwarz-weiß gemusterter Jacquard-Weberei. Die Strumpfbänder waren, wie bei der zur Tieftrauer getragenen Tracht, schwarz geflochten. Die gestrickten Handschuhe oder Staucher waren ebenfalls schwarz. Als einziger heller Farbtupfer fungierte das weiße Taschentuch und das weiße, mit der typischen Hessenstickerei versehene Tuch, das zum ersten Mal bei der Konfirmation getragen wurde. Zum Abendmahl legte die Frau es als Dreieck über die Kappe und band es wie ein Kopftuch unter dem Kinn zusammen. Die Spitze fiel aber nicht nach hinten sondern nach vorne und bedeckte das halbe Gesicht. Diese Form ist mit Ablegen der Kappe verschwunden und wurde nur noch von den älteren Frauen bis um 1900 beibehalten. Zu allen anderen kirchlichen und weltlichen Festen wurde die dem jeweiligen Lebensalter der Frau entsprechende Farbe getragen, es sei denn sie befand sich in Trauer.

Die Grundfarbe der Hochzeitstracht war Schwarz. Als Schürze nahm man die wertvollste, die schwarze Abendmahlsschürze. Dazu kam das weiße bestickte Tuch von der Konfirmation, das die Frau nun zum letzten Mal als Brusttuch trug. Es stand als Zeichen für die ehrbare reine Frau. Zur Ausstattung gehörten auch weiße Schürzenbänder und ein weißes Taschentuch, das an den Schürzenbund gesteckt wurde. Als Kopfbedeckung wurde der so genannte Schappel getragen, eine Brautkrone aus Glaskugeln, Messingflitter, Golddraht, Spiegeln, Stanniolpapier, Wachsblumen und –perlen, Federn und rotem Moiréband. Daran wurde das Geschappel befestigt. Es bestand aus mehreren fächerförmig zusammengenadelten Seidenbändern.

Die Konfirmationstracht unterschied sich von der normalen Kinderkleidung durch die weiße Schürze und das weiße, mit Hessenstickerei versehene Brusttuch, das auch noch nach der Hochzeit zum Abendmahl und zur Trauer getragen wurde. Bei der Konfirmation erhielt ein Mädchen seine Kappe. Mit Ablegen der Kappe kamen Wachsblumenkränze auf, die ins Haar gesteckt wurden.

Trauerkleidung

In der ersten Trauerphase, der Tieftrauer, wurden nur matte – im Bergwinkel sagte man stumpfe – Röcke und Motzen ohne Zierrat getragen. Auch Schürzen und Tuch, selbst der Kappenboden war mattschwarz. Zur Leich, dem Begräbnis, wurde das weiße gestickte Abendmahlstuch mit der Spitze nach hinten um die Kappe gebunden. Die Trauerkappe hatte keine Bandgarnierung. Frauen, die die Haube schon abgelegt hatten, trugen nur ein schwarzes Kopftuch.

In der zweiten Trauerphase durften glänzend schwarze Schürzen und Tücher ohne Muster getragen werden. In der nächsten Phase verwendete man schwarz gemusterte Schürzen und Tücher. Auch durften jetzt die Röcke und Motzen mit Samtband verziert und auch schon mal Grau sein.

In der letzten Abtrauerphase durften wieder braune Kleider getragen werden, Schürze und Tuch konnten dezent dunkelgrün oder violett gehalten sein.

Frisur und Kopfbedeckung

Auch bei der Frisur gab es einen Wandel, in dessen Folge die Haube verschwand. Ursprünglich trugen Frauen ihren Haarknoten noch auf dem Vorderkopf direkt über der Stirn. Das war der so genannte Schnatz, der mit der Kappe bedeckt wurde und der ihr Halt gab. Die Kappe war um 1860 kegelförmig, oben schmaler als unten, Breite und Höhe konnten variieren. Sie wurde von einem gestickten Haubenspiegel oder von in Falten gelegten Seidenbändern abgeschlossen. Die Frau band sie mit zwei Moirébändern unter dem Kinn fest, außerdem fielen rechts und links zwei Schlaufen bis auf die Schulter. Die Enden der Bänder, aus denen die Schlaufen gebunden waren, ließ man hinten über den Rücken fallen. Je nachdem, wie viel sich die Familie leisten konnte, fielen sie dort länger oder kürzer aus. Bei ärmeren Haushalten hatte auch nicht jede Haube eigene Bänder, sondern sie wurden mit Nadeln zwischen den für die verschiedenen Anlässe vorhandenen Hauben umgesteckt.

Mit dem Konfirmationsjahrgang um 1868 kam eine neue Frisurenmode auf. Der Schnatz auf dem Vorderkopf wurde zunehmend als altmodisch angesehen. Die Frauen scheitelten nun ihr Haar und legten es in Zöpfen im Kreis um den Hinterkopf, oder sie banden die beiden Zöpfe zu einer Nackenrolle. Die Kappe war damit passé. Stattdessen schmückte nun ein schwarzes Samtband das Haar. Es wurde über den Oberkopf gelegt und im Nacken zusammengebunden.

Männertracht

Bei der Männertracht gab es nicht so viele Feinheiten. In der Regel gab es Arbeitsbekleidung und gute Kleidung. Die erste Garnitur war für Sonn- und Feiertage vorgesehen, eine zweite, meist etwas ältere, wurde gewöhnlich-gut genannt und zu Anlässen wie Besorgungen über Land, die Spinnstube, zum Tanz oder zu Begräbnissen getragen. Auch wurde nach dem Gottesdienst die zweite Garnitur angelegt, um die erste zu schonen.

Zur guten oder gewöhnlich-guten Kleidung gehörten ursprünglich: ein weißes Leinenhemd, möglichst mit weiten Ärmeln, eine Weste aus blauem Tuch, die man auch Kamisol nannte, eine hirschlederne Kniebundhose ohne viel Zierrat, blaue Wollstrümpfe oder, an Festtagen, weiße Baumwollstrümpfe. Die Burschen trugen dazu einen aus dunkelblauem Tuch gefertigten Motzen und eine pelzverbrämte Kappe, deren Kappenboden mit einer Silberlitze in Kreuzform verziert war und auf dessen Mitte eine Quaste senkrecht nach oben stand. Die verheirateten Männer trugen statt der kurzen Jacke einen dunkelblauen Kirchenrock, der mit vielen blanken Metallknöpfen versehen war. Als Kopfbedeckung diente ein großer schwarzer Schaufelhut, dessen Krempe an der einen Seite ganz hochgeschlagen und auf der anderen Seite von zwei durch Löcher gezogenen Schnüren gehalten wurde. Für die Spinnstuben und Sonntage gab es auch eine einfachere Hauskappe, meist aus Samt oder Feinkrimmer mit Straminstickerei. Während der Arbeit trug man oft eine einfache Kappe aus Webpelz als Kopfbedeckung.

An kalten Tagen zog man zusätzlich eine als Wams oder Önnerärmelsding bezeichnete Strickjacke an. Ein fransenloses Wolltuch um dem Hals und Pulswärmer rundeten das Bild ab. Am Fuß trug man Lederschuhe mit Schnallen oder auch Straminschuhe. Reiche Bauern trugen an Sonn -und Feiertagen auch Stiefel.

Auch die Männertracht unterlag Wandlungen. So wurden ab 1870 statt der hirschledernen zunehmend die sogenannten Röhrenhosen aus schwarzem Tuch getragen, deren hoher Bund aus der Zeit des Empires bis um 1900 unverändert beibehalten wurde. Der lange Kirchenrock wurde durch einen schwarzen Gehrock, den so genannten Gehstehinnermich ersetzt. Statt des Schaufelhuts kam der Zylinder zunehmend in Mode, oder aber an normalen Sonntagen und bei Gängen über Land ein schwarzer runder Filzhut oder die Kappe aus Webpelz. Die Burschenkappe kam aus der Mode und wurde gänzlich abgelegt. Anstelle der Tuchwesten kamen jetzt auch Samtwesten auf. Die kurze Jacke der Burschen wurde der Mode unterworfen: Statt des Stehkragens hatte sie nun einen Umschlagkragen und wurde länger, insgesamt Jackett-ähnlicher. Jetzt trugen sie auch die verheirateten Männer zum sonntäglichen Kirchgang. Die gestickten Hosenträger, meist ein Verlobungsgeschenk, sah man sehr selten durchblitzen. Um 1910 wurden sie allmählich von den bequemeren Gummihosenträgern verdrängt.

Werktagstracht

An den Werktagen trugen die Männer ihre abgetragenen Hosen oder eine eng geschnittene, an der Seite geknöpfte Leinenhose. Später kamen auch Manchester-Hosen auf. Statt der weißen Leinenhemden zog man solche aus blau- oder grau-weiß gestreiftem Baumwoll- oder Leinenstoff an, möglich war auch grobes naturfarbenes Leinen. Darüber streifte man ein altes Kamisol und eine kurze Jacke. Auf dem Kopf trug man die Webpelzkappe. Dazu kamen ein rot gemustertes Halstuch aus Baumwolle und eine Schürze in der Art einer heutigen Winzerschürze, deren untere linke Ecke mit dem Schürzenband hochgebunden wurde.

Zur Arbeitstracht gehörten bei den Männern Holzschuhe, selten auch abgelegte Lederschuhe. Im Haus trugen sie Fürbes Dappe oder Labbesocke, selten auch Strohschuhe.

Galerie

Literaturempfehlung

Quellen

- Alfred Kühnert, Im Land der armen Hansen. Bergwinkel-Studien, Verlag H. Steinfeld Söhne, Schlüchtern, S. 19-25, 40.

- Wolfgang Schmidt, Über ehemalige Tracht und Kleidung der Bewohner des Kreises Schlüchtern, in: Unsere Heimat. Mitteilungen des Heimatbundes, Verein für Heimatkunde und Heimatpflege im Kreise Schlüchtern, in den Jahren 1908-1912, Bd. 1, S. 92f.